El año bisiesto se introdujo para sincronizar nuestro calendario y el movimiento orbital en Roma, bajo el mando de Julio César, asesorado por el matemático y astrónomo Sosígenes de Alejandría. César decidió que, en el calendario juliano (llamado así en su honor), uno de cada cuatro años tendría 366 días, uno más que los años comunes. De esta manera se aseguraba de que los meses del año seguían el ritmo de las estaciones. En principio, el día "extra" del año bisiesto se intercaló entre los días que hoy corresponden al 23 y el 24 de febrero.

Paleontólogos catalanes han descubierto en uno de los yacimientos de Isona i Conca Dellà, en el Pallars Jussà, los restos fosilizados de una nueva especie de tortuga que convivió con los dinosaurios y que al parecer se extinguió con ellos, al final del período Cretáceo.

Los investigadores responsables de la excavación, del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Crusafont, del Museo de la Conca Dellà y de la Universidad Autónoma de Barcelona, han bautizado esta nueva especie como Polysternon isonae, en reconocimiento al municipio de Isona i Conca Dellà, donde se han encontrado los restos fósiles.

El Prepirineo de Lleida es una de las zonas más ricas en restos fósiles de dinosaurios que vivieron hace entre 65 y 70 millones de años, ya que donde hoy se alzan elevadas montañas era en la prehistoria una llanura costera abierta hacia el océano Atlántico, con un clima tropical, mucho más cálido, y una vegetación abundante en la que se podían encontrar incluso palmeras.

Un rico territorio habitado no sólo por dinosaurios, sino también cocodrilos, peces y un largo sinfín de especies, cuyos restos, resguardados durante millones de años bajo la tierra y las rocas, están saliendo a la luz gracias a las campañas de excavación que desde hace varios años se llevan a cabo en la zona.

Estos trabajos han permitido conocer que uno de los animales habituales de estos ecosistemas eran las tortugas, cuyos restos fósiles son bastante abundantes y consisten, básicamente, en placas del caparazón aisladas o pequeños conjuntos de placas que pueden ayudar a tener una idea general de la morfología y el tamaño del animal.

En cambio, el hallazgo de caparazones enteros es poco frecuente y aún más excepcional son aquellos que conservan partes del esqueleto en su interior.

En uno de los yacimientos de Isona, el del Barranc de Torrebilles, los paleontólogos han descubierto restos bastante completos que han permitido describir una nueva especie de tortuga, la Polysternon isonae, según han informado los responsables de la excavación.

Los restos consisten en decenas de placas aisladas derivadas de la fragmentación del caparazón, así como dos fragmentos de armazón que, sin ser del todo completos, muestran rasgos morfológicos que han permitido describir la nueva especie.

Estos restos se recuperaron durante dos campañas de excavación durante los años 2008 y 2009, aunque no ha sido hasta ahora cuando se ha hecho público el descubrimiento.

Hasta ahora se conocían dos especies de tortuga del género Polysternon: la provinciale y la atlanticum, además de una posible tercera, la mechinorum.

Estas tortugas habitaban la zona que actualmente corresponde al sur de Francia y la Península Ibérica y eran animales adaptados a la natación que vivían en aguas dulces, en las zonas más profundas de los ríos y lagos.

Las tortugas de la nueva especie, la isonae, tenían el caparazón ovalado y medía unos 50 centímetros de largo y unos 40 de ancho.

Sus restos se han conservado durante millones de años en un estrato de gres muy duro que actualmente aflora en el Barranc de Torrebilles.

A diferencia de otros géneros de tortugas, parece ser que las Polysternon no sobrevivieron al final de Cretácico y se extinguieron a la vez que los dinosaurios.

Los paleontólogos creen, además, que la isonae fue la última especie del género Polysternon.

Hoy se cumplen 15 años desde que el mundo tuvo conocimiento del nacimiento de la oveja Dolly, elprimer mamífero clonado de la historia. Recopilamos 7 anécdotas curiosas en torno a su nacimiento:

Nació en 1996. La oveja Dolly, de raza Finn Dorset, nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin de Edimburgo (Escocia), después de que un grupo de científicos extrajera el núcleo con material genético de una célula adulta para introducirlo en un óvulo previamente “enucleado” de otra oveja. La existencia de Dolly no se divulgó hasta siete meses después, el 23 de febrero de 1997.

Comité de bioética. Bill Clinton, que pocos meses antes había designado una comisión nacional de bioética para asesorarse en dilemas que pudieran surgir en investigaciones médicas y examinar asuntos de genética, encabezado por Harold Chapiro, pidió el lunes 24 de febrero que la comisión se pusiera en funcionamiento para revisar, en sus propias palabras “los asuntos legales e ilegales vinculados al uso de la tecnología para clonar embriones”, y pedía un informe en 90 días.

Canon también hace copias. La publicidad también se hizo eco de la clonación. Canon sacó un anuncio con dos ovejas idénticas. "¡Vaya acontecimiento! Nosotros llevamos años haciendo copias perfectas", decía el anuncio en alusión a las fotocopiadoras de la compañía.

277. Para llegar a Dolly se necesitaron 277 intentos, con 277 óvulos, de los que nació una sola oveja. No obstante, trece de esos óvulos se desarrollaron hasta embriones, aunque finalmente se escogió solo uno para llegar al final de la gestación.

De marinero a embriólogo. Cuando a Ian Wilmut, "padre científico" de Dolly, contaba su historia decía que a los 10 años decidió que quería ser marinero. Pero a los 14 años descubrió que sufría un tipo de daltonismo y tuvo que pensar en otra carrera, pero una que le permitiera pasar tiempo al aire libre. Se graduó en agricultura, empezó a trabajar en granajas, luego estudió biología y, en la Universidad de Nottingham, descubrió una nueva pasión: los embriones. Como cuenta Gina Kolata, “los misterios del desarrollo de los embriones, el afán de ver la vida en el momento mismo de su surgimiento” fue lo que le fascinó.

Embargo roto. El artículo sobre Dolly en Nature se publicaba el 26 de febrero de 1997. Estaba previsto hacer una gran conferencia de prensa el 25 de febrero, el día antes de que la revista levantara el embargo y los periodistas fueran libres para escribir sobre Dolly. Pero el sábado 22 de febrero, The Guardian rompió el silencio. El frenesí de los medios de comunicación tomó por sorpresa a Wilmut y a otros.

Embargo roto. El artículo sobre Dolly en Nature se publicaba el 26 de febrero de 1997. Estaba previsto hacer una gran conferencia de prensa el 25 de febrero, el día antes de que la revista levantara el embargo y los periodistas fueran libres para escribir sobre Dolly. Pero el sábado 22 de febrero, The Guardian rompió el silencio. El frenesí de los medios de comunicación tomó por sorpresa a Wilmut y a otros.

Megan y Morag. Antes de Dolly, en 1995, Ian Wilmut y su colega Campbell, en el Instituto Roslin, consiguieron que nacieran dos ovejas gemelas idénticas, Megan y Morag, clonadas a partir de células embrionarias con la misma técnica (transferencia nuclear) que luego se usó con Dolly. Su logro se publicó el 7 de marzo de 1996. Ambas compartieron con Dolly establo durante los primeros meses del nacimiento del clon más famoso de la historia.

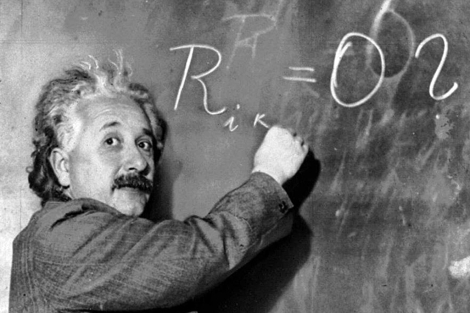

Al final, parece que Einstein tenía razón. Los neutrinos probablemente no sean más rápidos que la luz, después de todo. Los datos registrados por el experimento Opera el pasado mes de septiembre y que pusieron en duda la Teoría de la Relatividad, aparentemente se debieron a una anomalía en el funcionamiento del aparato de medición.

Según informa la web de la revista 'Science', el resultado que dio que los neutrinos eran 60 nanosegundos más rápidos que la luz se debió a una "mala conexión" entre un cable de fibra óptica que va conectado a un ordenador con receptor GPS utilizado para medir el tiempo de los neutrinos.

El propio Laboratorio Europeo de Física de Partículas (CERN) ha reconocido en un comunicado que se han identificado dos posibles fallos que ponen en tela de juicio los resultados del famoso y polémico experimento.

El primer posible error pudo deberse a una conexión defectuosa en el cable de fibra óptica que conecta el reloj central del experimento con el GPS exterior. La segunda anomalía pudo ser un fallo en la frecuencia del oscilador del cronómetro interno del experimento.

El CERN explica que estos dos fallos podrían haber producido efectos opuestos. Es decir, mientras el ajuste del cable podría suponer un aumento en la velocidad de los neutrinos, la corrección de la frecuencia podría disminuirla.

Antes de conocerse esta eventual equivocación, estaba previsto repetir los experimentos el próximo mes de mayo. Sin embargo, el portavoz del CERN James Gilles considera que esta agenda probablemente se verá alterada y los experimentos se reanudarán una vez subsanados los errores.

Gilles reconoce que los sorprendentes resultados del laboratorio ahora están en duda. "Se ha encontrado una posible explicación. Pero no lo sabremos con seguridad hasta que hayamos hecho las pruebas con un nuevo experimento", dijo Gilles.

Físicos que participaron en el experimento dijeron que cuando informaron de sus resultados revisaron en múltiples ocasiones durante varios meses cualquier cosa que pudiera haber producido una lectura errónea antes de anunciar sus hallazgos.

Una segunda prueba, cuyos resultados fueron anunciados en noviembre, pareció confirmar que los neutrinos viajaban más rápido que la luz. Pero muchos expertos se mantenían escépticos frente a un resultado que habría anulado uno de los principios fundamentales de la física moderna.

Edward Blucher, presidente del Departamento de Física de la Universidad de Chicago, dijo que el hallazgo original habría sido impresionante si hubiese sido cierto. En su momento, la investigación provocó mucha controversia en la comunidad científica, pero muy pocos físicos defendían la validez de los resultados, y la mayoría estaba convencida de que tenían que deberse a un error.

"No creo que haya conocido a nadie que dijera que apostaba a que era cierto. Creo que la gente del experimento trabajó de forma tan cuidadosa como pudo y creo que se les acabaron las ideas sobre qué pudo haber salido mal y decidieron presentarlo", declaró.

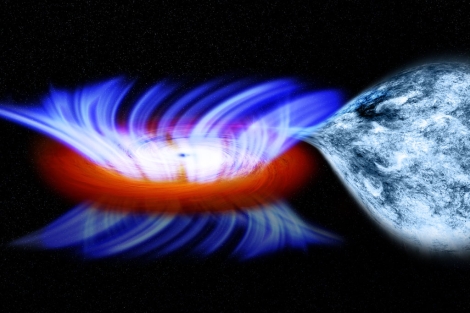

El observatorio Chandra de rayos X de la NASA ha captado fuertes vientos en la región de un agujero negro con masa estelar. La recreación artística realizada por la agencia espacial estadounidense muestra un sistema binario que contiene un agujero negro con masa estelar denominado 'IGR J17091-3624', o 'IGR J17091'. La fuerte gravedad del agujero negro, a la izquierda, está apartando gas de la estrella, a la derecha.

Este gas forma un disco de gas caliente alrededor del agujero negro. La velocidad de este viento, es según la NASA, la más alta que se ha observado en un disco de gas de estas características y es diez veces superior a lo que se había registrado con anterioridad. La velocidad es de 20 millones de millas por hora (unos 32 millones de kilómetros por hora) o un 3% la velocidad de la luz

Estos agujeros negros con masa estelar se originan cuando estrellas extremadamente masivas colapsan y normalmente tienen entre cinco y diez veces la masa del Sol.

Los científicos de la NASA creen que este viento que procede de un disco de gas que rodea el agujero negro, podría llevar mucho más material que el que el agujero negro está capturando.

"Esto es como el equivalente cósmico de vientos de un huracán de categoría cinco", señala Ashley King de la Universidad de Michigan, en un comunicado difundido por la NASA. "No esperábamos ver unos vientos tan fuertes en un agujero negro como este", explica.

La velocidad del viento en el agujero conocido como IGR J17091 es equivalente a la de algunos de los vientos más rápidos generados por agujeros negros supermasivos, que son millones o incluso miles de millones de veces más masivos.

IGR J17091 es un sistema binario en cuya estrella central, equivalente a nuestro sol, orbita el agujero negro. Se encuentra en el saliente de la Vía Láctea a unos 28.000 años luz de la Tierra.

"Contrariamente a la percepción popular de que los agujeros absorben toda la materia a la que se acerca, creemos que hasta el 95% del material que hay en el disco alrededor de IGR J17091 es expulsado por el viento", afirma King.

Como curiosidad, los expertos explican que a diferencia de los vientos de los huracanes en la Tierra, el viento de IGR J17091 sopla en muchas direcciones diferentes.

¿Qué sucede en nuestro organismo cuando nos quedamos dormidos? Un estudio con moscas de la fruta (Drosophila melanogaster) ha encontrado un gen, bautizado como "insomniac" que regula gran parte del proceso. El trabajo se publica en la revista Neuron y sus autores afirman que los mecanismos del sueño pueden ser muy similares en los humanos y en las moscas.

Los investigadores descubrieron que los animales con mutaciones en el gen manifestaban trastornos en el sueño, por ejemplo, mientras que las moscas duermen una media de 927 minutos al día (unas quince horas), las mutadas tan sólo dedicaban 317 minutos a esta actividad. Además, las moscas insomnes vivían mucho menos que las normales.

El gen "insomniac" actúa activando en las neuronas una ruta de degradación de proteínas a través de un complejo llamado CuI3. Este trabajo es el primero que relaciona el sueño con un proceso de eliminación de proteínas en las células. "El sueño es un comportamiento fundamental en los animales", indican los autores. "Nuestro estudio ofrece muchas pistas sobre su control a nivel molecular y puede ayudarnos a comprender y tratar los trastornos del sueño". Los investigadores han indicado también que, aunque aparentemente los humanos tenemos poco en común con las moscas de la fruta, los mecanismos que regulan el sueño y la vigilia podrían ser muy similares.

Investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale han descubierto que el éxito del sistema inmune del organismo cuando tiene que luchar contra una enfermedad depende de su ciclo circadiano de 24 horas, es decir, del reloj biológico. Y que, por lo tanto, a ciertas horas del día somos más vulnerables al ataque de los virus y las bacterias.

“La gente sabe intuitivamente que, cuando alteran sus patrones del sueño, por ejemplo porque se despiertan a media noche o porque se acuestan muy tarde, están más predispuestos a enfermar” asegura Erol Fikring, epidemiólogo y coautor del estudio que publica la revista Inmunity.

En sus experimentos revelaron que, en ratones, el reloj circadiano controla el nivel de actividad de un gen del sistema inmune que responde a la presencia de virus y bacterias. Cuando más se expresa este gen (TLR-9), mejor se enfrenta al organismo a las infecciones. Y si se administra una vacuna en el momento de máxima actividad de TLR9, la inmunización también resulta mucho más efectiva.

Según Fikrig, de los resultados se deduce que interrumpir nuestro horario normal, y por tanto alterar el ritmo circadiano, por ejemplo pasando una noche en blanco, nos hace más vulnerables a la invasión de virus y bacterias. Y que el jet lag, que se produce cuando viajamos a través de varias franjas horarias, también nos predispone a contraer gripes, resfriados y otras infecciones.

Por otra parte, analizar cuáles son los “picos” de actividad del gen a lo largo del día (y la noche) en diferentes individuos podría dar lugar a estrategias terapéuticas diseñadas para optimizar la respuesta inmune y proteger a los pacientes en el momento en que son más vulnerables. De momento, se sabe que entre las 02:00 y las 06:00 de la madrugada las infecciones son más graves y el riesgo de mortalidad resulta mayor, sobre todo en unidades de cuidados intensivos (UCis) en hospitales. Evitando la luz artificial para respetar el sueño de los enfermos en estas unidades, y eliminando el ruido a ciertas horas, podrían evitarse muchas complicaciones, concluye Fikring.